摘要:在我国老龄化程度持续加深的背景下,老年人犯罪问题逐渐凸显,对社会秩序与法治建设产生了不可忽视的影响。本文以宜昌市2021-2023年办理的60周岁以上老年人犯罪案件为样本,从犯罪学、社会学、法学等多学科视角出发,深入剖析老年人犯罪的特征、成因,并针对性地提出综合治理路径,旨在为缓解老龄化社会中老年人犯罪问题、完善相关法律政策提供理论支持与实践参考。

关键词:老龄化社会;老年人犯罪;犯罪特征;犯罪成因;综合治理

一、引言

人口老龄化是当今世界许多国家面临的共同问题,我国也不例外。根据第七次全国人口普查数据,我国60岁及以上人口为2.64亿人,占18.70%,人口老龄化程度进一步加深。随着老年人口规模的不断扩大,老年人犯罪现象逐渐增多,成为一个亟待解决的社会问题。从理论层面看,研究老年人犯罪有助于丰富犯罪学理论,完善对特殊群体犯罪行为的认知;从实践角度出发,准确把握老年人犯罪的规律和特点,能够为司法实践提供指导,优化刑事司法政策,实现法律效果与社会效果的统一。本文选取宜昌市近三年的相关案件数据进行深入分析,以期为解决老年人犯罪问题提供有益的思路。

二、老年人犯罪的特征剖析

2.1 犯罪主体特征的多维度呈现

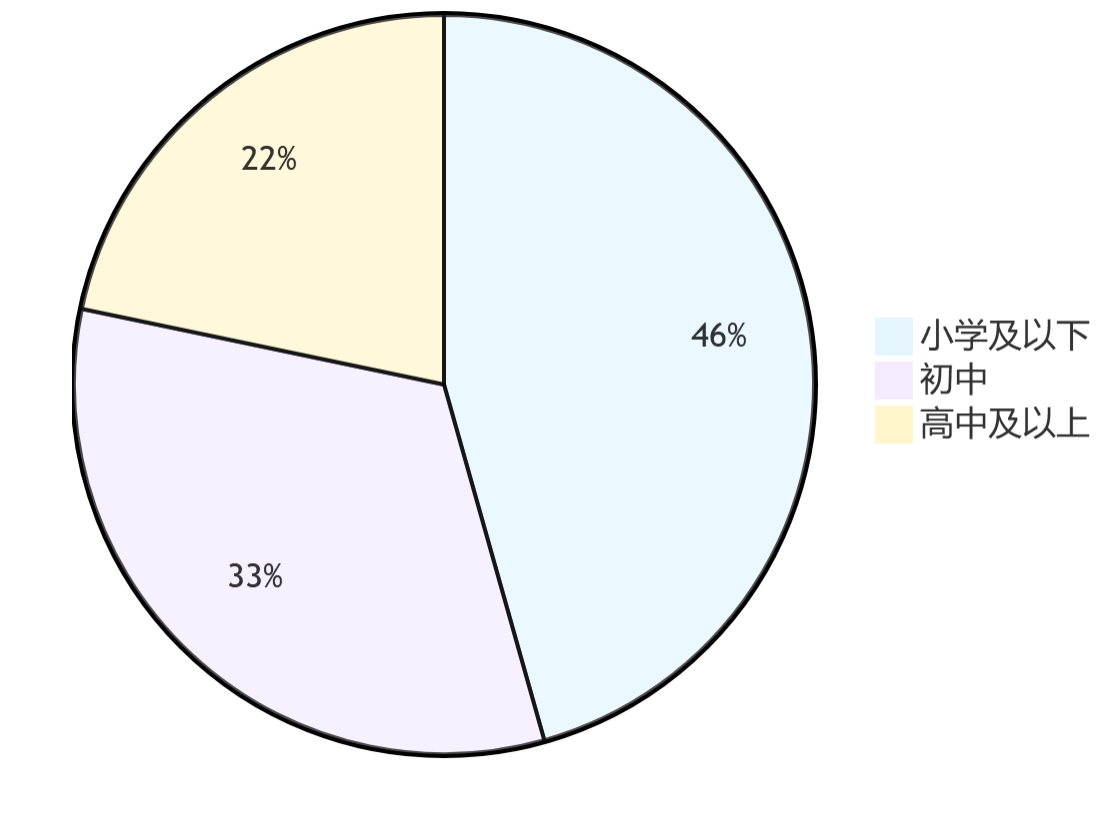

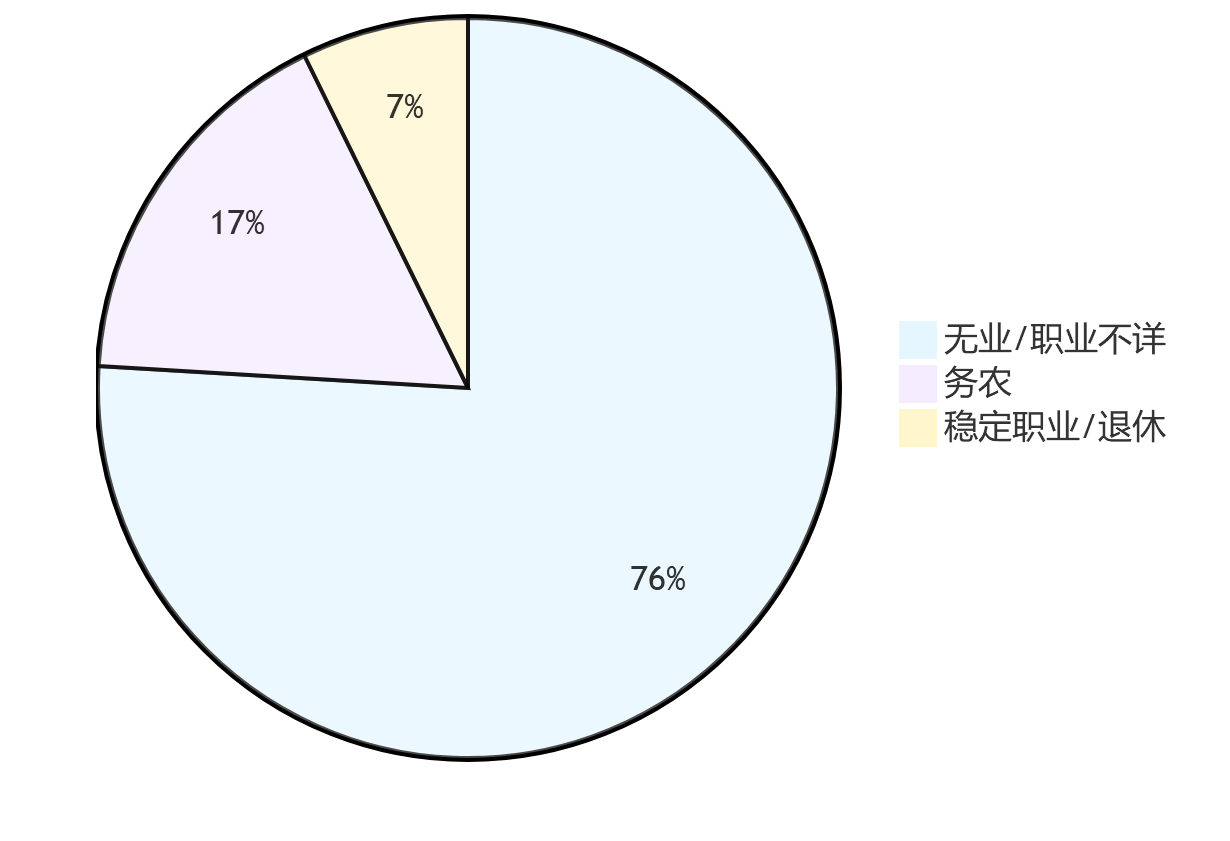

在年龄结构上,宜昌市数据显示,60- 64岁的老年人犯罪人数最多,达405人,随着年龄的增长,犯罪人数呈递减趋势,94岁为犯罪者中的最高年龄。这一现象与老年人身体机能和社会活动参与度密切相关。相对年轻的老年人身体较为硬朗,参与社会活动相对较多,与外界的接触和摩擦也相应增加,在面临诱惑、冲突时,更容易因一时冲动或错误判断而走上犯罪道路。 犯罪形式方面,单独犯罪人数占比高达84.66%,共同犯罪人数为118人,占比较小。这反映出老年人在生活和社交上相对独立,社交圈子相对固定且较小,缺乏共同实施犯罪的群体基础。同时,老年人在认知和行动上相对保守,难以与他人达成犯罪合意并协同实施犯罪行为。 性别差异在老年人犯罪中表现显著,男性犯罪人数597人远远多于女性54人。这主要归因于社会角色和心理特点的不同。男性在社会中传统上承担更多的经济责任和社交活动,面临的经济压力和社交冲突更多,在情绪管理和行为控制上相对较弱,更容易在压力和冲突下选择犯罪行为。文化程度与职业分布进一步揭示了老年人犯罪主体的特征。小学及以下文化程度者占45.63%,初中文化程度者占32.65%,较低的文化程度限制了他们对法律知识的获取和理解,导致法律意识淡薄。职业分布上,无业人员或职业不详的老年人占比75.95%,务农人员占16.78%,有稳定职业、收入或退休的仅占7.28%。经济来源不稳定或缺乏保障的老年人,在生活困境的压力下,更容易为满足基本生活需求或获取经济利益而犯罪。

图1:宜昌市老年人犯罪文化程度占比图

图2:宜昌市老年人犯罪职业分布饼图

2.2 犯罪类型的集中趋势与特点

老年人犯罪主要集中在轻刑犯罪领域,呈现出明显的类型化特征。危害公共安全类犯罪中,危险驾驶和交通肇事犯罪人数较多,共188人,占比31.93%。这一方面是由于老年人交通安全意识相对薄弱,对交通法规的重视程度不足;另一方面,随着年龄增长,老年人身体机能衰退,视力、听力、反应能力下降,在驾驶过程中更容易出现操作失误,引发交通事故,从而构成犯罪。盗窃罪在老年人犯罪中占比12.3%,且有前科的比例较高。部分老年人因经济困难,生活陷入困境,在缺乏其他经济来源和社会支持的情况下,选择盗窃财物来维持生计。多次盗窃的老年人可能形成了不良的行为习惯,加之生活困境难以改善,导致屡教不改,再次犯罪。受沿长江地理环境影响,破坏环境资源保护类犯罪在老年人犯罪中占比较高。如非法捕捞水产品、滥伐林木等犯罪行为,反映出老年人在环境保护意识方面的欠缺。这可能与当地传统的生活方式和经济发展模式有关,部分老年人长期依赖自然资源为生,对相关法律规定缺乏了解,在利益驱使下实施了破坏环境资源的犯罪行为。性侵类犯罪虽占比相对较小,但也不容忽视,达6.11%。这类犯罪严重侵犯了他人的人身权利和尊严,对受害者造成极大的身心伤害。部分老年人实施性侵犯罪,可能与道德观念淡薄、缺乏正确的性教育以及心理扭曲等因素有关。

2.3 犯罪后果及处罚的特殊性

许多老年人犯罪案件无被害人,这与部分犯罪类型的特点密切相关,如危险驾驶、非法捕捞水产品等犯罪,其行为的危害后果并不直接指向特定的个体。在有被害人的案件中,涉及60岁以上老年被害人、未成年人和妇女的情况较多,分别为47人、30人和93人。老年人在社会关系中往往处于相对弱势地位,自身防范能力较弱,容易成为犯罪侵害的对象;未成年人和妇女在面对老年人犯罪时,由于身体力量和心理上的弱势,反抗能力有限,也更容易受到侵害。在处罚方面,老年人犯罪呈现出判处轻缓刑比例较高的特点。诉前采取强制措施的人数较少,仅102人,无强制措施的有65人。相对不诉和刑事和解不起诉的比例较高,占比36.54%,撤回或法定不诉的案件也较多。这体现了司法机关在处理老年人犯罪案件时,充分考虑到老年人的身体状况、犯罪情节、社会危害性以及再犯可能性等因素,秉持人道主义原则,在法律框架内给予适当从宽处理,力求实现法律效果与社会效果的平衡。

三、老年人犯罪的成因探究

3.1 法律认知与文化素养的双重匮乏

文化程度偏低是老年人法律意识淡薄的重要根源。在涉案老年犯罪嫌疑人中,小学及以下文化程度和初中文化程度的占比近八成。他们大多缺乏系统接受法律教育的机会,对法律条文和法律体系的理解停留在表面,无法准确判断自身行为的法律性质和后果。在日常生活中,遇到法律问题时,往往依据传统观念、生活经验进行处理,而不是寻求法律途径解决。在一些盗窃案件中,部分老年人认为在公共场所拿走他人遗忘的物品是“捡便宜”,不认为是盗窃行为,这种对法律的无知导致他们在不知不觉中触犯法律,增加了犯罪风险。

3.2 心理变迁与社会适应的双重困境

随着年龄的增长,老年人的生理机能逐渐衰退,心理上也会发生一系列变化。身体机能的下降使他们在生活中面临诸多不便,社会角色的转变和社交圈子的缩小,容易让他们产生孤独感和失落感。同时,老年人对生活环境的变化适应能力减弱,邻里纠纷、家庭矛盾等生活琐事都可能成为引发犯罪的导火索。许多老年人犯罪属于临时起意或激情犯罪,在情绪激动时,缺乏有效的情绪管理和行为控制能力,容易做出冲动的行为。在故意伤害案件中,多数是因邻里或家庭矛盾引发的即时冲动行为,老年人在情绪失控的情况下,无法理性处理矛盾,从而导致犯罪行为的发生。

3.3 经济困境与保障缺失的双重压力

经济困难是老年人犯罪的重要诱因之一。涉案老年人中,无业人员或职业不详的占比高达75.95%,这表明许多老年人缺乏稳定的经济来源。在物价上涨、生活成本增加的情况下,部分老年人的养老金、低保等收入难以维持基本生活需求。社会保障制度在覆盖范围、保障水平等方面还存在不足,无法满足老年人在医疗、养老等方面的全部需求。在生活压力下,一些老年人为了获取经济利益或维持生计,选择实施盗窃、诈骗等财产型犯罪。对于一些曾有盗窃前科的老年人来说,生活困境难以改善,缺乏重新融入社会的机会和支持,导致他们再次走上犯罪道路。

四、应对老年人犯罪的综合治理路径

4.1 强化法律教育与宣传,提升老年人法律素养

政府及相关部门应构建全方位、多层次的老年人法律教育体系。在社区层面,组织开展丰富多样的法律知识普及活动,如举办法律讲座、法律咨询服务、法律知识竞赛等,结合老年人日常生活中常见的法律问题,如财产继承、消费维权、民间借贷等,以通俗易懂的方式讲解法律知识,提高老年人的法律认知水平。利用现代信息技术,开发适合老年人使用的法律学习平台或应用程序,提供图文并茂、语音讲解的法律学习资源,方便老年人随时随地学习法律知识。同时,充分发挥传统媒体的作用,通过电视、广播等开设专门的法律节目,定期播放与老年人生活密切相关的法律内容,营造全社会尊法学法守法用法的良好氛围。

4.2 完善社会支持体系,缓解老年人身心压力

心理健康支持方面,加大对心理健康服务的投入,培养专业的心理咨询师队伍,在社区设立心理咨询室,为老年人提供定期的心理健康评估和个性化的心理疏导服务。举办心理健康讲座和团体辅导活动,帮助老年人学习情绪管理和心理调适的方法,增强心理韧性,预防和缓解孤独感、抑郁等不良情绪。鼓励老年人积极参与社交活动,建立良好的人际关系,丰富精神文化生活,减少因心理问题导致的犯罪风险。

4.3 构建社会保障体系,形成老年人犯罪预防屏障

为有效缓解经济困境与保障缺失给老年人带来的犯罪压力,亟需构建全方位、多层次的社会保障与社会支持体系。

在完善社会保障制度方面,应进一步扩大制度覆盖范围。当前,我国无业或职业不详的老年群体数量庞大,针对这一现状,可探索建立普惠性养老补贴制度,将未能纳入基本养老保险体系的老年人纳入保障范围。同时,科学合理地提高养老金、低保标准,建立与物价指数、经济发展水平紧密联动的动态调整机制。以日本为例,其通过立法确立养老金自动调整公式,有效保障了老年人生活质量,我国可借鉴相关经验。在医疗保障领域,要加大对慢性病、老年病的保障力度,扩大报销药品目录与诊疗项目范围,提高报销比例,切实减轻老年人医疗负担,避免因病致贫、因贫犯罪的恶性循环。

在强化就业支持与社会融入方面,政府需发挥主导作用,联合企业挖掘适合老年人的轻体力、技能型岗位,如社区服务、技术顾问等。同时,开展针对性的职业培训与就业指导,根据老年人的身体状况和技能需求,制定个性化培训方案,帮助有劳动能力的老年人实现再就业。对于有前科的老年人,建立专门的社会帮扶机制尤为重要。依托社区和社会组织,为其提供专业的心理疏导,帮助他们重建自信;提供法律援助,保障其合法权益;搭建就业推荐平台,消除社会歧视,助力其顺利融入社会。此外,积极引导慈善事业与社区养老服务发展,鼓励企业、个人和社会组织参与老年帮扶,通过捐赠、志愿服务等形式,为老年人提供生活照料、精神慰藉等多样化服务,营造全社会关爱老年人的良好氛围,从根源上降低老年人因经济压力而犯罪的可能性。

五、结论

老年人犯罪问题是老龄化社会背景下一个复杂的社会现象,涉及法律、心理、经济、社会等多个层面。通过对宜昌市老年人犯罪案件的分析,我们清晰地认识到其犯罪特征的多样性、成因的复杂性。为有效应对老年人犯罪问题,需要政府、社会、家庭和个人共同努力,从加强法律教育、完善社会支持体系、深化社区治理等多方面入手,构建全方位、多层次的综合治理机制。在司法实践中,应充分考虑老年人的特殊情况,在依法惩处犯罪的同时,注重保障老年人的合法权益,体现法律的温度和人文关怀。只有这样,才能在老龄化社会中有效预防和减少老年人犯罪行为的发生,维护社会的和谐稳定,实现社会的可持续发展。

(枝江市人民检察院第一检察部副主任 廖雪园)