冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)是威胁人类健康的“头号杀手”,全球每年因冠心病死亡人数超过900万。传统的冠状动脉搭桥手术(CABG)虽能有效重建心肌血运,但其创伤大、恢复慢的缺点让许多患者望而却步。在这一背景下,微创心脏外科技术(MICS)的诞生,标志着心胸大血管外科领域迈入精准化、微创化的新时代。

近年来,荆州市中心医院心胸大血管外科周前团队紧跟国际前沿,历时三年潜心钻研,成功开展胸腔镜辅助微创心脏冠脉搭桥手术(Endoscopic Coronary Artery Bypass Grafting, Endo-CABG),并凭借其显著的技术优势、临床效果及社会效益,荣获2024年度我院“新业务新技术一等奖”。这项技术的突破,不仅填补了区域内心血管微创治疗领域的空白,更让无数冠心病患者重获“心”生。

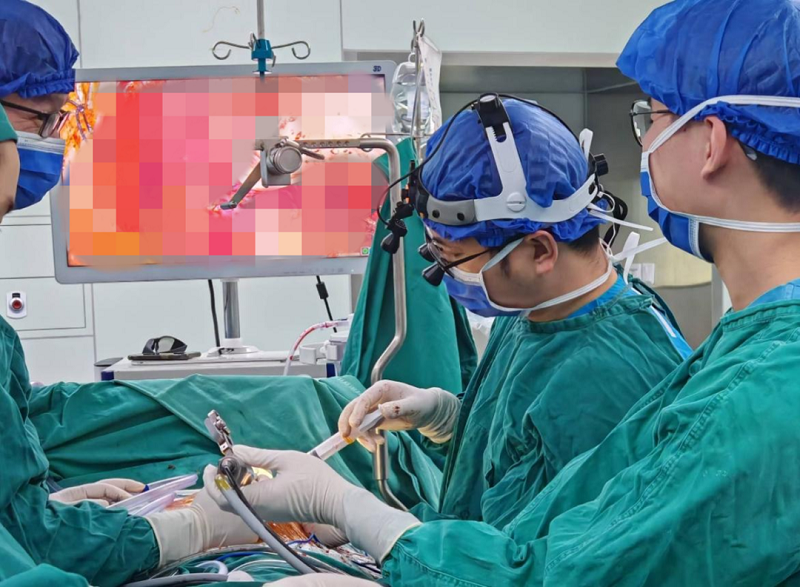

右一:心胸大学管外科周前医生 右二:手术室余知萍护士长 右三:麻醉科张鲲主任

技术解析——

传统搭桥手术的痛点与微创技术的破局

传统开胸搭桥手术需劈开胸骨、建立体外循环,创伤面积大、术后疼痛明显,患者平均住院周期长达10-14天。而胸腔镜辅助微创技术通过1个直径约8厘米的微小切口,借助高清内窥镜成像系统,在跳动的心脏上完成血管吻合,实现了“小切口解决大问题”的跨越。

这一技术的核心挑战在于如何在有限的操作空间内,实现毫米级血管的精准吻合,同时维持心脏血流动力学的稳定。

技术核心:三维成像系统与特制器械精准操作

3D+4K超高清胸腔镜系统(俗称红宝石):提供放大3倍的立体视野,清晰分辨0.5毫米以下的冠状动脉分支,克服了传统二维视野下深度感知缺失的难题。团队通过反复试验,将摄像头的入射角度优化至30-45度,有效避免心脏表面反光干扰。

特制微创器械:医院新引起的微创搭桥手术臂系统采用超细长柄器械(直径3mm,长度35cm),通过270度灵活转向设计,解决了胸骨后狭小空间的操作限制。加之心脏血管稳定器,能在心脏跳动时将靶血管位移幅度控制在±0.3mm以内,为缝合创造稳定平台。

术中血流动力学监测:术中流量检测实时评估吻合口通畅性,确保移植血管即时通畅率100%。

手术流程的颠覆性优化与实施难点

切口设计:左侧胸壁第5肋间8cm切口,需精准避开肋间神经束。

血管获取:内窥镜下采集左乳内动脉(LIMA)是技术难点之一。由于LIMA全程紧贴胸壁,分离时极易损伤伴行静脉。团队创新通过调节电凝功率(5W-15W)分阶段处理脂肪组织与血管鞘,使血管获取时间从90分钟缩短至40分钟,血管痉挛发生率下降80%。

心脏固定技术:传统心脏稳定器易导致心肌挫伤,团队引入真空吸附装置,通过-50kPa负压局部稳定靶血管区域,实现"动态中的静态操作"。

吻合技术:在跳动心脏上进行7-0 Prolene线连续缝合,被誉为"在飓风中穿针引线"。主刀医生需在每分钟60-100次的心脏搏动中,完成12-16针的精准缝合。单根血管吻合时间约20分钟,且针距误差控制在±0.1mm。

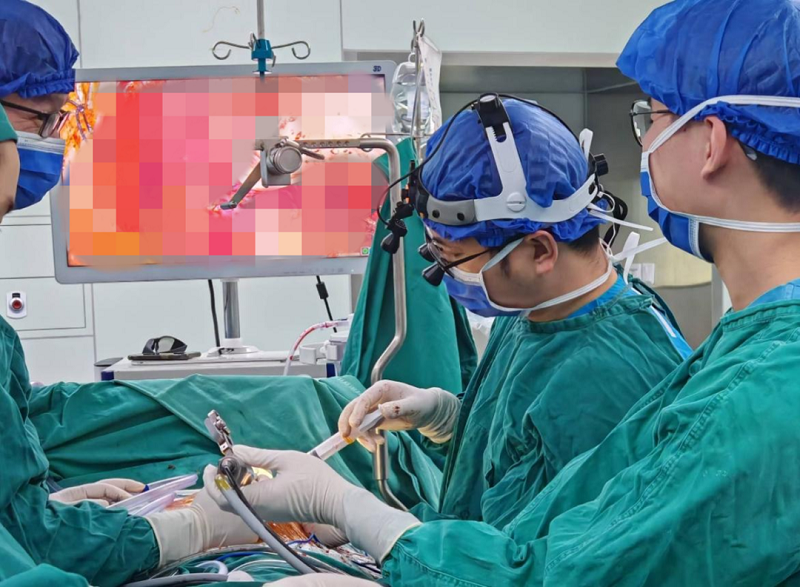

胸腔镜辅助桥血管乳内动脉获取

临床优势:从数据看微创搭桥的突破性价值——

创伤最小化,康复最大化

- 术中出血量:微创组(100±25ml) vs 传统组(400±50ml);

- 术后气管插管时间:微创组(6.1±0.5h) vs 传统组(12.6±2.3h);

- 住院时间:微创组平均6.3天,较传统手术缩短60%。

长期疗效的科学验证

- 1年血管通畅率:LIMA至前降支(LAD)通畅率达97.5%;

- 术后心绞痛复发率:微创组3.2% vs 传统组4.1%(P>0.05);

- 5年生存率:微创组92.8%,与传统手术组(93.5%)持平。

特殊人群的福音

高龄患者:80岁以上患者手术成功率提升至89%;

合并肺功能不全者:术后肺部并发症发生率下降75%;

糖尿病患者:胸骨感染风险从8.7%降至0.3%。

真实案例:改写生命轨迹的温暖故事——

62岁的菜农张先生,冠脉前降支开口严重狭窄合并肺气肿,平时稍微活动就出现心前区疼痛,严重时吃饭就可诱发心绞痛。传统手术需切开胸骨,风险极高,团队创新性采用左侧胸腔微创切口入路,心脏不停跳下完成左乳内动脉至前降支(LIMA-LAD)搭桥。术中监测显示移植血管血流流量高达81ml每分钟。术后患者冠心病症状完全消失,1月后张先生就重返农场作业岗位。

多学科协作:铸就技术突破的基石——

本项目的成功实施,凝聚着该院多学科团队的智慧结晶:

麻醉科:可视双腔气管插管麻醉,减少气道损伤,术中全程管理,实现术中循环精准调控;

心内科:打破学科壁垒,联手开展冠心病杂交手术;

重症监护团队:定制化ERAS(加速康复外科)方案,使患者术后尽早恢复正常生理状态;

护理团队:开发“微创心脏术后疼痛管理路径”,将疼痛评分控制在3分以下。

从30厘米的传统切口到3厘米的微创通道,改变的不仅是手术方式,更是对生命的深刻理解。该院心胸大血管外科团队将以此次获奖为起点,继续践行“精准、微创、人文”的核心理念,让更多患者享受到医学科技发展的红利。

“当胸腔镜的冷光点亮心脏的律动,我们看到的不仅是血管的吻合,更是希望的延续。”——这是全体团队成员的心声,也是他们对健康中国战略的庄严承诺。

(夏自宇 周前)